口腔外科

口腔外科とは

口腔外科とは、お口の中やその周辺の外科的な治療を専門に行う歯科診療科目です。

一般的な虫歯や歯周病の治療とは異なり、より専門的な知識と技術が必要とされる分野です。

口腔外科で扱う主な症例には以下のようなものがあります。

- 親知らず(智歯)の抜歯

- 埋伏歯(埋まっている歯)の抜歯

- 顎関節症の治療

- 口腔内の腫瘍や嚢胞の治療

- 歯牙移植や再植

- 歯の外傷(欠けや折れ)の治療

- 口内炎や粘膜疾患の治療

当院では、特に親知らずの抜歯治療でご相談にお越しになる方が多く、そこに専門性を持って取り組んでおります。当院では正確に患者様の現在の歯の状態を見極め、患者様が安心して治療を受けていただけるよう配慮しながら治療を進めていきます。

親知らずとは

親知らず(第三大臼歯)は、通常20歳前後に生えてくる一番奥の歯です。

上下左右に最大4本あり、多くの方が何らかの問題を抱えています

親知らずは現代人の顎が小さくなったことにより、以下のような問題を引き起こすことがあります。

- 完全に生えるスペースがなく、一部だけ生えている(半埋伏)状態になりやすい

- 斜めや横向きに生えることが多い(水平埋伏・傾斜埋伏)

- 歯茎の下に完全に埋まったまま(完全埋伏)のことも多い

- 周囲の歯茎に炎症(智歯周囲炎)を起こしやすい

- 隣の歯を押して歯並びに悪影響を与えることがある

親知らずが原因で痛みや腫れを経験したことがある方は多いでしょう。これらの症状が出た場合は、早めに歯科医院を受診することをお勧めします。

当院の取り組みについて

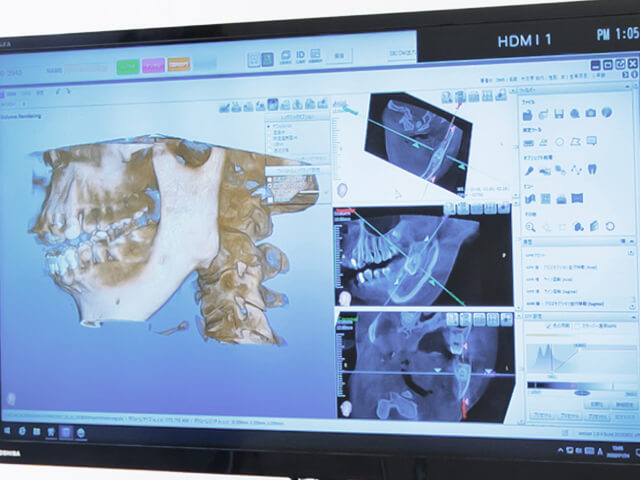

歯科用CT

親知らずがあるかどうかは、当院では三次元の歯科用CTを親知らずの抜歯に利用することで、一般の歯科医院にある二次元レントゲンでは確認できなかった部分まで、しっかり確認することができるようになります。

歯科用CTで検査することでより埋伏歯などの対応が難しい症例でも事前に精密に分析できるため、余分な切開や骨の切削などを回避することで、患者さんの肉体的・精神的負担を軽減できます。

検査を症状が悪化する前に適切な対応ができます。

表面麻酔

当院では麻酔注射時に痛みを感じなくさせるよう、表面麻酔を行った後に麻酔注射を行っています。

麻酔のチクッとした痛みが嫌な方も多いですが、痛みを感じることなく抜歯を行うことが出来ます。

抜いた方が良い親知らずについて

すべての知らずを抜歯する必要はありません。しかし、以下のような場合は抜歯を検討した方が良いでしょう。

繰り返し炎症を起こす場合

半分だけ生えた親知らずは、食べかすが溜まりやすく、繰り返し炎症を起こすことがあります。痛みや腫れを何度も経験する場合は、抜歯を検討すべきです。

斜めや横向きに生えている場合

正常に噛む機能が果たせないだけでなく、隣の歯を押して歯並びを悪くする原因になります。また、清掃が難しいため虫歯や歯周病のリスクも高まります。

隣の歯に悪影響を与えている場合

親知らずが隣の歯を押すことで、その歯の根が吸収されたり、虫歯になりやすくなったりすることがあります。

顎骨の嚢胞や腫瘍のリスクがある場合

完全に埋まった親知らずの周囲に嚢胞(袋状の組織)ができることがあり、放置すると顎骨を弱めるリスクがあります。

将来的に矯正治療を予定している場合

歯並びを整える矯正治療の前に、スペースを確保するために抜歯することがありますので矯正治療を行うことが計画に入ってる方はこの機会に抜歯するということは検討しても良いかもしれません。

親知らず抜歯で小顔効果も

親知らずの抜歯は、単なる虫歯や炎症の予防にとどまらず、顔の輪郭に変化をもたらす「小顔効果」が期待できる場合があります。

特に下顎の奥に位置する親知らずが骨や筋肉に圧をかけていた場合、それを取り除くことで顎周辺の筋肉の緊張が和らぎ、フェイスラインがすっきり見えることがあります。

また、親知らずが周囲の歯を押している場合、歯並びの乱れの原因となることがあり、早めの抜歯が将来的な歯列の安定にも寄与します。

ただし、すべてのケースで劇的な小顔効果が得られるわけではなく、骨格や筋肉の状態、親知らずの位置によって効果の程度は異なります。

抜歯を急がなくても良い場合

以下に該当する場合は定期的な検診で経過観察をしながら、必要に応じて抜歯を検討することもできます。

- 十分なスペースがあり、まっすぐ正常に生えている

- 炎症や痛みの経験がなく、日常生活における清掃も十分できている

- 対合歯(噛み合う反対側の歯)がなく、機能していない

当院の親知らずの抜歯治療の流れ

- STEP

検査・診断

まずはお口の状態を詳しく診査します。

・口腔内の視診・触診

・CT撮影

検査結果をもとに、抜歯の必要性や方法、リスクについて詳しくご説明します。患者さんのご理解とご同意をいただいた上で、治療計画を立てていきます。 - STEP

麻酔

通常、親知らずを抜く前には局所麻酔を行いますが、当院ではその前に笑気麻酔を施しておくことで、麻酔の痛みを最小限に留めます。器具で周囲を触って麻酔がしっかり効いてるかを確認してから治療に移ります。 - STEP

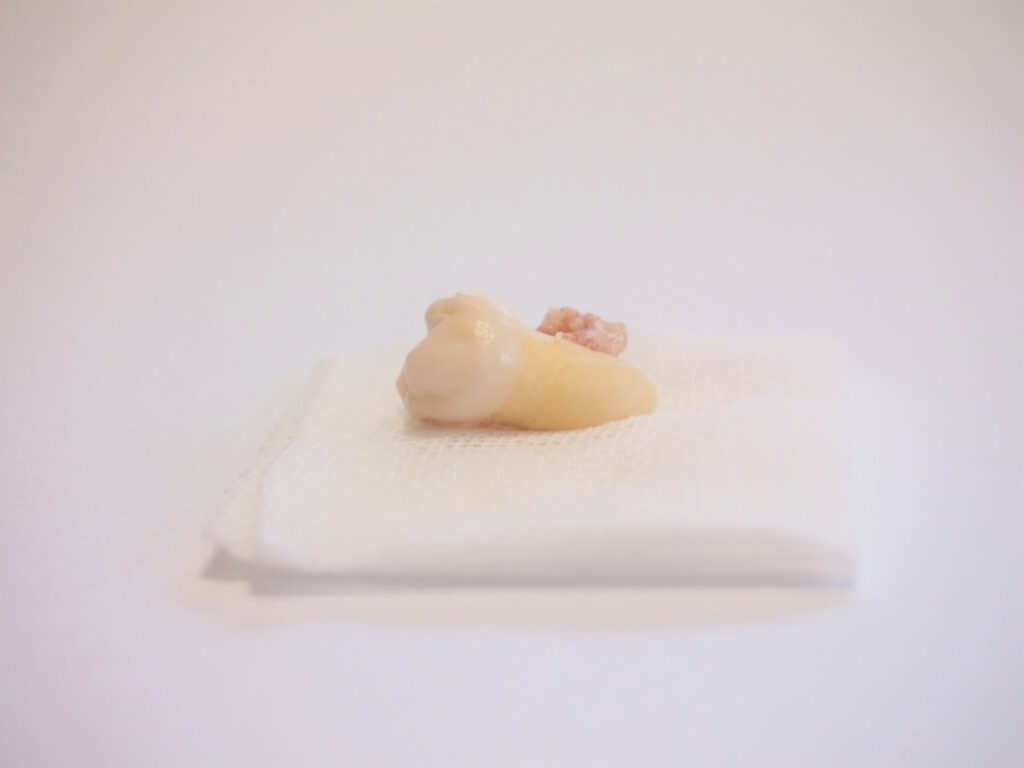

抜歯

親知らずの抜歯は、歯の状態によって方法が異なります。通常はペンチのような抜歯鉗子と呼ばれる器具を用いて抜きますが、歯ぐきに埋まっている場合や、横向きに生えている場合は、歯ぐきを切開したり、歯を分割したり外科的な処置が必要になることがあります。 - STEP

抜歯後の処置

術後、出血を止めるためにガーゼを噛むことで圧迫します。

出血が多い場合は縫合をして傷口を閉じるケースもあります。

抜歯後の注意点とアフターケア

抜歯後は以下の点に注意していただくよう患者さんにお伝えしております。

- 抜歯当日は激しい運動や入浴を避ける

- 抜歯部位を強く吸ったり触ったりしない

- 処置後にお薬を塗っているため、うがいは控えめに、刺激を与えないように優しく行う

- (上顎の親知らずを抜歯した際)鼻を強くかまない

- 食事は柔らかい食べ物を選び、抜歯部位では噛まない

- 処方された薬(痛み止めや抗生物質)は指示通りに服用する

抜歯後1週間程度で経過観察のため再来院いただきます。

縫合した場合は抜糸を行い、患部の治癒状態を確認し、必要に応じて追加のアドバイスを行います。

インプラント治療

当院では歯を失った患者さまに入れ歯治療やブリッジと共にインプラント治療も行っております。

インプラントは、顎の骨にインプラント体(スクリュー)を埋入し、その上に人口の被せ物(上部構造)を装着することで歯を失ってしまった個所を補う治療法です。

入れ歯やブリッジとは違い他の歯を傷つけることなく、見た目も天然歯の様な審美性があるのが特徴で、適切なメインテナンスを行うことにより、長期間ご自身の歯と同じような感覚で使用できます。他の歯を傷つけずに失った歯を取り戻したいとお考えの方は、一度ご相談ください。